„Geniale Dilletanten“ nannte sich in den frühen 1980ern ein eher imaginiertes als real existierendes Kollektiv von Bands aus West-Berlin. 1981 spielten sie dort im Tempodrom ein legendäres Festival: Die Tödliche Doris, die Einstürzenden Neubauten. Ein*e “Dilletant*in” - der Schreibfehler wurde selbstbewusst durchgezogen - das ist in der Wahrnehmung dieser Künstler*innen, jemand, der die eigenen Fehler als Teil des Werks versteht, als kreativen Ausdruck – anders als ein Profi, der sie auszumerzen versucht und versteckt.

Dilettantismus, in korrekter Schreibweise, das war einmal nicht weniger positiv besetzt, es bedeutete noch im frühen 19. Jahrhundert nicht ein etwas peinliches Nicht-Können, sondern eher eine ernsthafte Liebhaberei. Erst dann wurde es musikalisch mehr und mehr mit einem speziell weiblichen Ausdruck assoziiert: ein Überfluss an Gefühl in der Musik, der dem künstlerischen Willen des*der Komponist*in entgegenläuft. „Der Dilettantismus ist der Meister- und Kennerschaft entgegengesetzt, und, wie er in neuerer Zeit grassirt, dem gesunden Menschenverstand ganz und gar zuwider“, schreibt 1835 Auguste Gathys „Musikalisches Conversations-Lexicon“.

Heute ist klassische Musik vor allem Zuhörmusik. Dabei ist sie eben auch: Mitmachmusik. Bach als Fingerübung für die Konzertgitarre, „Für Elise“ als Einsteigerstück am Klavier. Sicher - Klischees, aber auch wahre Musik, die geschaffen wurde, um nachgespielt werden zu können. Musikzimmer-Musik. Bourgeoisie und Adel des frühen 19. Jahrhunderts waren schließlich genauso darauf versessen, Musik im Alltag zu haben, wie heutige Durchschnittsbürger*innen, die einen Knopf ins Ohr schieben, sobald sie im Bus sitzen. Musik weckt den Wunsch, sie um sich zu haben, und Musik weckt den Wunsch, sie selbst zu machen. Das Wesen von Musik, sagt Joosten Ellée, ist es sich gegenseitig etwas vorzusingen und sich davon berühren zu lassen.

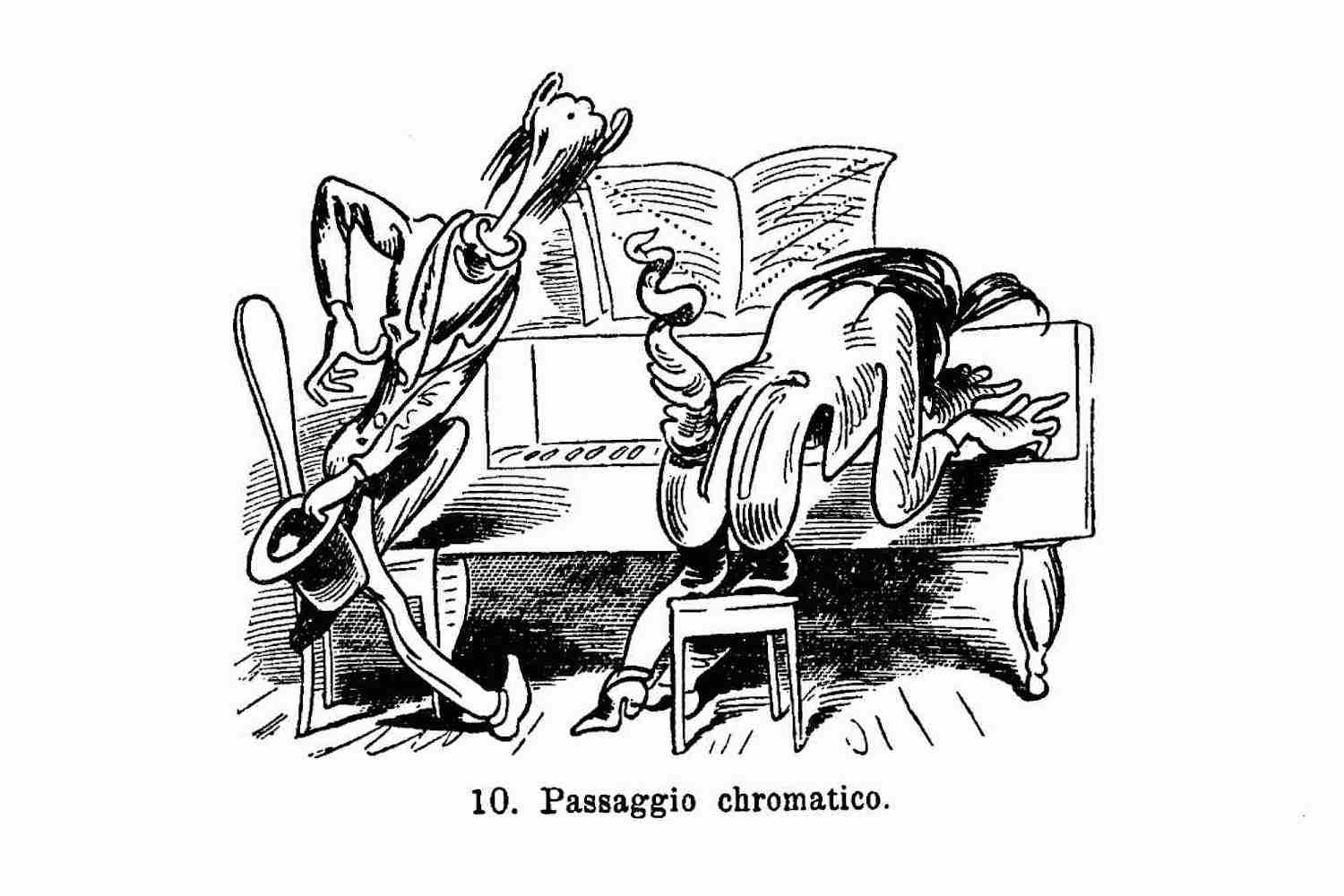

Ausgerechnet diese Qualität ist in den Hintergrund getreten. Wie lässt sich daran noch einmal anknüpfen? Die Trennung von Profi- und Laienmusik ist ein Echo des Genie-Kults des 19. Jahrhunderts: Virtuosität als Überbietung, der Musiker, ohne weibliche Form, als Naturereignis. Wilhelm Busch macht sich 1865 in seinem Comic avant la lettre „Der Virtuos“ darüber lustig: Gewichtig bis schwelgerisch, vom eigenen Genius hingerissen und grotesk verrenkt spielt sich ein Pianist mit üppiger Haarpracht durch alle (und teils erfundene) Tempi von Silentium bis Fortissimo Vicacissimo. Allerdings: Er sitzt beim Konzert für sich, der Notenblätterer als einziges Publikum, eine isolierte Gestalt, deren Musik ganz aus sich heraus stattfindet. Kunst, die nichts sagen will, was über ihre Form hinausginge.

Das Laienspiel rutschte in dieser Zeit ins Private. Es wird Teil der Sphäre des Weiblichen. In Fanny Hensels Berliner Salon in der Leipziger Straße, um ein prominentes Beispiel zu nennen, spielt Hensel alle Rollen, sie komponiert und dirigiert ihre eigenen Werke. Aber auch sie, deren Leid an der patriarchalen Prägung der professionellen Musik durch erhaltene Briefwechsel mit ihrem Vater und dem Bruder Felix Mendelssohn Bartholdy schmerzhaft genau dokumentiert ist, auch sie sieht weibliches Musizieren auf die Geschlossenheit des bürgerlichen Privatraums reduziert. Männer gehören in den Konzertsaal, die weibliche Dilettantin in den Salon. Hensels 1829 notierter „Vorschlag zur Errichtung eines Dilettantenvereins“ sieht dann auch die Rettung des musikalischen Niveaus allein in Männerhand, die dilettierenden Männer, vor allem an der Geige, sollen so auf professionelles Niveau gehoben werden.

Jeder Versuch, die “musikalisch dilettierende Stadtgesellschaft” und die professionellen Musiker*innen auf eine Bühne zu bringen, schleppt also das ganze Gewicht der europäischen Geschichte der Machtverhältnisse mit sich herum, kurz: das Patriarchat. Der Versuch kann sich aber eben auch auf eine Geschichte des Miteinanders und Füreinanders des Musizierens berufen. Wenn bei PODIUM also nun auf Augenhöhe jugendliche Streicher*innen aus Filderstadt und Profimusiker*innen vom ensemble reflektor auf der Bühne stehen, wenn die Kantorei das PODIUM-Ensemble bei „Lied der Nacht“ ergänzt, betont das die Tradition von Klassik als Musik für alle und eben auch der Musik als Kunstform, die Gesellschaft erst herstellt.

Wenn Kulturinstitutionen das Wort von der „Partizipation“ führen, geht es zumeist um den Zugang, den alle Mitglieder der Gemeinschaft zum kulturellen Ereignis haben sollen. Bei PODIUM heißt das: Eine Haltung, die Musikvermittlung nicht als Nische für spezifische Zielgruppen begreift und mit PODIUM.education Schwellen abbaut und das Publikum aktiv einbezieht. Es heißt auch Spielstätten im gesamten Stadtgebiet und ein Programm, das experimentelle Club-Musik wie traditionelle Kammermusik umfasst. Eine Institution wie PODIUM funktioniert nur, wenn sie sich selbstbewusst als Teil einer Stadtgesellschaft versteht, Esslingen mit seinen Besonderheiten annimmt, seiner Größe, seiner Sozialstruktur. Es funktioniert, weil es weiß, dass es kein Festival für Paris oder New York ist. In diesem Sinne war PODIUM immer partizipativ, immer ein Festival für die Stadt - und entwickelt gerade daher eine Strahlkraft weit über die Region, in die junge Klassik hinein.

Den Begriff nun noch einmal weiter zu denken, die Stadt eben nicht nur einzuladen, sondern auch auf die Bühne zu holen, die Mauer zu durchbrechen, die Dilettant*in, Dilletant*in und Profi unterscheidet, ist eine konsequente Entscheidung. Aber eben auch eine so vielversprechende: Weil es für beide Seiten – und darüber hinaus für das Publikum! - künstlerisch so viel miteinander zu entdecken gibt, weil eben auch die Profis lernen können, Musik noch einmal anders zu denken. Einen neuen Umgang mit ihren Fehlern entdecken, die Kraft gemeinsamen Musizierens wieder erlernen. Und weil es, ähnlich dem Wiederentdecken von vom Kanon vergessener Komponistinnen, verdrängte Aspekte der Musikgeschichte neu ans Licht holt. Das Miteinander auf der Bühne wird so zu einem Schwerpunkt von PODIUM, der die beiden anderen Schwerpunkte aus Kuration und Programmgestaltung herausholt und übersetzt in die Frage konkreter Klänge, in die Frage, wer zu hören ist, wenn wir Musik hören.

Bilder: Wikimedia / https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Virtuos